Comme l'Homme, le chat est exposé quotidiennement à toutes sortes de bactéries. Certaines sont bénéfiques pour sa santé, d'autres sont bénignes, mais d'autres encore sont dangereuses - voire potentiellement mortelles.

Les Chlamydia font partie de la dernière catégorie : attaquant le système respiratoire et les yeux, elles déclenchent une maladie très contagieuse appelée chlamydiose. Elles sont surtout dangereuses pour les chatons, dont le système immunitaire est faible.

En quoi consiste exactement cette maladie, et quels en sont les symptômes ? Peut-elle se transmettre à l'Homme ? Est-elle guérissable ? Existe-t-il un vaccin permettant d'en prémunir son animal ?

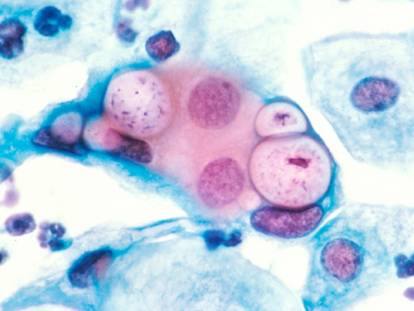

La chlamydiose est une maladie infectieuse très contagieuse causée par des bactéries du genre Chlamydia (anciennement nommées Chlamydophila), en particulier Chlamydophila felis. Elle affecte les yeux et l'appareil respiratoire, et peut être grave chez les sujets fragiles - en particulier les chatons.

Les bactéries Chlamydia font partie des microbes susceptibles d'entraîner et/ou d'aggraver un coryza, lorsqu'elles agissent de concert avec certains virus. D'après l'étude intitulée « Isolation of feline herpesvirus-1 and feline calicivirus from healthy cats in Swedish breeding catteries » et publiée dans le Journal of Feline Medicine and Surgery en 2005, Chlamydophila felis serait impliquée dans 15 à 60% des cas de coryza.

La chlamydiose n'est pas propre aux chats : on la retrouve chez d'autres espèces de mammifères, notamment des félins mais aussi l'Homme. Il s'agit d'une zoonose, c'est-à-dire qu'elle peut se transmettre d'une espèce animale à l'être humain. Une telle transmission reste toutefois rare, et de toute façon la maladie est sans réelle gravité chez ce dernier.

Chlamydophila felis résiste mal dans l'environnement. Par conséquent, la transmission se fait essentiellement par contacts directs et étroits entre un animal malade et un autre qui lui est sain. Cela explique qu'elle touche surtout les chats vivant en groupes : élevages, pensions, refuges...

Les sécrétions oculaires (larmes, croûtes...) constituent le principal vecteur de contamination d'un sujet à l'autre, car elles contiennent de grandes quantités de bactéries. Ces dernières sont également présentes dans les excréments et les sécrétions vaginales, mais il n'est pas sûr que la transmission puisse se faire par ce biais.

Même si elle concerne surtout les chats, la chlamydiose peut toucher aussi d'autres espèces, notamment l'Homme. La transmission à ce dernier reste toutefois exceptionnelle, et les symptômes de cette maladie chez les humains sont peu graves. Malgré tout, mieux vaut faire attention quand on prend soin d'un chat malade de la chlamydiose ou du coryza, en particulier si l'on a une santé fragile. Se laver souvent les mains et désinfecter l'environnement sont des gestes essentiels pour limiter le risque de contamination.

Le délai d'incubation de la chlamydiose chez le chat est assez court : il se passe en moyenne seulement 2 à 5 jours entre l'infection et l'apparition des premiers signes.

C'est beaucoup plus rapide que chez l'être humain, par exemple. En effet, chez ce dernier, il faut plutôt compter généralement entre 2 et 3 semaines à partir du moment où la bactérie a pénétré dans l'organisme. Il arrive toutefois que le délai d'incubation soit comparable à ce qu'on observe chez le chat, c'est-à-dire de quelques jours à peine.

La chlamydiose se traduit chez le chat essentiellement par des atteintes oculaires, mais des symptômes supplémentaires sont également possibles.

Les principaux symptômes de la chlamydiose chez le chat sont :

Ils sont généralement tous présents, mais pas forcément tous en même temps. En effet, il arrive que certains apparaissent plus tôt que les autres.

Les deux yeux sont systématiquement touchés. Toutefois, la particularité de la chlamydiose est qu'elle atteint rarement les deux en même temps : dans la plupart des cas, on observe un décalage d'un à deux jours d'un oeil à l'autre. Une atteinte simultanée reste néanmoins possible si la dose infectieuse est importante.

En plus des symptômes oculaires, qui sont quasiment toujours présents (en particulier le chemosis, qui est assez typique de la chlamydiose), la maladie peut aussi se manifester par un manque d'appétit, une perte de poids et/ou de la fièvre - en particulier chez les chatons.

Dans de rares cas, on observe aussi des atteintes respiratoires : toux, éternuements, écoulement nasal...

Enfin, chez une chatte en gestation, une infection par Chlamydophila felis est susceptible de déclencher une fausse couche (c'est-à-dire un avortement spontané).

Il n'est pas rare qu'un chat atteint par la chlamydiose présente d'autres symptômes que ceux cités précédemment. En particulier, on peut constater des problèmes de peau autour du museau ou des ulcères sur les yeux, le visage ou dans la bouche.

Ces symptômes ne sont pas le fait de Chlamydophila felis, mais d'autres microbes généralement présents en même temps que cette dernière - en particulier l'herpesvirus et/ou le calicivirus. Il ne s'agit donc pas d'une simple chlamydiose, mais d'un coryza : c'est une maladie beaucoup plus grave, et qui doit être traitée immédiatement.

En l'absence de traitement, l’état d'un chat souffrant de chlamydiose s’aggrave pendant environ deux semaines puis se stabilise pendant deux à trois semaines, pour enfin s’améliorer progressivement. Ainsi, c'est une maladie qui met du temps à guérir.

Il existe en outre de très nombreux cas de rechute dans les mois suivant la guérison, si les bactéries n'ont pas été complètement éliminées de l'organisme. Certains individus en restent même porteurs plusieurs années.

Par ailleurs, les sujets les plus fragiles sont susceptibles de développer des complications graves, en particulier un coryza s'ils sont infectés en même temps par d'autres microbes comme l'herpesvirus ou le calicivirus. En l'absence de traitement rapide, les chances de guérison spontanée sont alors faibles, et le pronostic mauvais.

Le diagnostic de la chlamydiose n'est généralement pas très difficile à faire : le décalage d'un ou deux jours entre les atteintes des deux yeux et/ou la présence d'un chemosis sont des indices forts de la présence de la bactérie Chlamydophila felis.

Pour confirmer le diagnostic, le vétérinaire réalise des prélèvements au niveau des sécrétions oculaires (ou parfois vaginales, en particulier dans le cas d'une chatte qui a fait une fausse couche) afin de mettre en évidence la bactérie problématique.

Chez un chat non vacciné, une option supplémentaire est d'effectuer une sérologie à la suite d'une prise de sang, pour rechercher les anticorps spécifiques de la chlamydiose. Cette méthode n'est pas utilisable en revanche dans le cas d'un individu vacciné, puisqu'il possède alors des anticorps même lorsqu'il n'est pas atteint par la maladie.

Enfin, dans le cas où le vétérinaire soupçonne non pas une simple chlamydiose mais plutôt un coryza, il peut réaliser des examens complémentaires pour rechercher la présence de l'herpesvirus et/ou du calicivirus. C'est généralement ce qu'il décide de faire dès lors que des symptômes autres qu'oculaires sont présents - en particulier des symptômes cutanés.

La chlamydiose étant causée par des bactéries, le traitement repose essentiellement sur la prise d'antibiotiques.

Les antibiotiques pour chat habituellement utilisés sont la doxycycline, l'amoxicilline et/ou les fluoroquinolones : le vétérinaire choisit la substance la plus adaptée en fonction de l'animal et du cas de figure. L'administration se fait par voie orale ou par injection plutôt que par collyre, car les résultats sont souvent meilleurs de cette façon.

Le traitement dure généralement trois à quatre semaines, même si les symptômes commencent bien souvent à s'atténuer deux ou trois jours à peine après le début puis disparaissent rapidement. Le prolonger aussi longtemps permet de s'assurer que toutes les bactéries problématiques sont bien éliminées, afin d'éviter une rechute dès la fin du traitement.

Le coût correspondant est généralement de l'ordre de quelques dizaines d'euros. Ce montant est rarement pris en charge par les assurances santé pour animaux, comme c'est souvent le cas lorsqu'il existe un vaccin.

Enfin, dans le cas où le chat vit aux côtés d'un ou plusieurs de ses congénères, il peut être judicieux de traiter aussi ce(s) dernier(s), en particulier s'ils ne sont pas vaccinés. En effet, il est possible qu'ils soient déjà infectés (vu que le délai d'incubation est de quelques jours), ou qu'ils le deviennent avant que le premier chat malade ait eu le temps de guérir. C'est le vétérinaire qui détermine l'intérêt ou non de traiter les autres animaux du foyer de manière préventive.

Il existe un vaccin permettant de protéger son chat contre la chlamydiose. Il ne protège pas à 100% mais réduit la probabilité qu'il soit malade, limite ses symptômes et facilite sa guérison.

Il peut être administré dès l'âge de deux mois. La première année, il nécessite deux injections à trois ou quatre semaines d'intervalle. Par la suite, un rappel annuel doit être effectué pour maintenir la protection active dans la durée. Il faut compter en moyenne autour de 50 euros par piqûre - soit environ 100 euros la première année.

Du fait de la ténacité de la bactérie, de la longueur du traitement et de la possibilité de complications, le vaccin contre la chlamydiose est généralement recommandé pour les sujets à risque - notamment les chatons et les individus vivant en groupe. En effet, ce sont eux qui ont le plus de chances de contracter la maladie et d'en souffrir. Dans les autres cas, il n'est pas forcément indispensable : le mieux est d'en discuter avec son vétérinaire, pour déterminer ce qu'il convient de faire.

En revanche, le vaccin contre le coryza (qui protège contre herpesvirus et certains variants de calicivirus) est vivement recommandé dans tous les cas, car le risque de contamination, de complications et de rechutes est très élevé - et ce quel que soit le chat concerné. Si on décide d'administrer aussi celui contre la chlamydiose, il est courant d'effectuer les deux en même temps : cela permet d'éviter de multiplier les piqûres. Le coût est alors d'environ 60 ou 70 euros par piqûre - donc autour de 120 à 140 euros la première année, car deux injections sont nécessaires.

Quoi qu'il en soit, les dépenses correspondant au vaccin contre la chlamydiose - qu'il soit administré seul ou en même temps que celui contre le coryza - ne sont généralement pas prises en charge par les assurances santé pour chat.

La chlamydiose est une maladie bactérienne qui se transmet facilement d'un chat à l'autre en cas de contact direct. Elle se traite assez bien avec des antibiotiques, mais peut être grave si elle n'est pas prise en charge correctement ou suffisamment tôt. Les chatons et les autres chats fragiles sont davantage susceptibles de développer des complications.

Heureusement, un vaccin existe pour prémunir cet animal contre cette maladie. Il s'administre généralement en même temps que celui contre le coryza et réduit considérablement les risques, même s'il n'est pas efficace à 100%. ll demeure néanmoins la meilleure méthode de lutte contre cette infection, et particulièrement pertinent dans le cas d'un individu fragile et/ou vivant en groupe.