Connue avant tout pour ses pyramides et ses pharaons, l’Égypte antique est aussi la terre des chats. En effet, les Égyptiens ne sont pas les premiers à utiliser ces animaux pour repousser la vermine, mais ils sont en revanche les premiers à les intégrer aussi profondément à leur culture.

Protégé par les habitants, momifié et parfois même vénéré, le petit félin occupe une place unique dans la société égyptienne antique.

À quand remonte sa domestication par les Égyptiens, et comment son rôle a-t-il évolué au fil du temps à leur côté ? Pourquoi certaines divinités égyptiennes ont-elles un visage ou une tête de chat ?

Domestiqué entre 3500 et 2000 ans avant notre ère, le « Miou », comme l’appellent les Égyptiens de l’Antiquité, est d’abord utilisé par ces derniers pour ses talents de chasseur hors pair. À cette époque, ils cultivent principalement du blé, de l’orge et des légumes, stockés ensuite dans des greniers. Les chats s’avèrent être d’excellents alliés pour tenir les souris et les rats à distance de ces différentes denrées. En outre, ils protègent aussi les foyers en chassant les serpents - notamment les cobras.

Toutefois, contrairement à ce qui se fait avec d’autres animaux comme les chiens, les bovins, les moutons et les chèvres, le processus de domestication du chat n’est pas dirigé et ne se fait pas par la contrainte. En effet, ce sont les représentants de la gent féline eux-mêmes qui spontanément remplissent ce rôle de chasseur de nuisibles. Les humains ne font que les encourager en leur donnant accès à leurs terres et à leur propriété, en les nourrissant et en prenant soin d’eux. Il se noue ainsi entre les deux espèces une relation mutuellement bénéfique.

L’étude de momies de chats domestiqués par les Égyptiens pendant l’Antiquité a permis d’établir que ces petits félins ne sont pas exactement les mêmes que ceux qu’on trouve aujourd’hui dans nos foyers.

En effet, les plus représentés appartiennent en fait à deux sous-espèces de chat sauvage : le Chat sauvage d’Afrique et le Chat des Marais, aussi appelé Chaus. Elles ont depuis largement été supplantées par Felis Cactus, le chat domestique, mais continuent d’exister de nos jours. Ainsi, la première est présente du Moyen-Orient à l’Afrique du Nord, tandis que l’aire de répartition de la seconde couvre à la fois l’Égypte, le Caucase, l’Asie centrale, l’Inde et l’Asie du Sud-Est.

Le chat acquiert progressivement une telle importance dans la vie des Égyptiens qu’il va même jusqu’à remplacer d’autres félins dans la représentation de certaines divinités. Son entrée dans le panthéon égyptien est toutefois relativement tardive, puisqu’on ne trouve pas vraiment de divinités à tête de chats avant le Nouvel Empire (de 1580 à 1077 avant J.-C.).

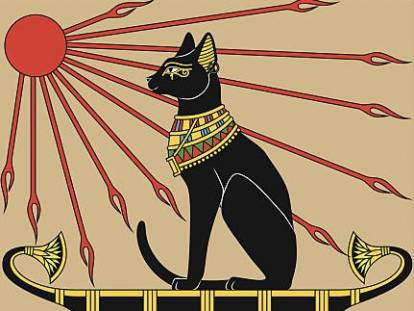

Il existe en Égypte des divinités félines bien avant le Nouvel Empire. C’est le cas en particulier de Mafdet, déesse de la justice, Tefnut, déesse de la pluie et de la fertilité, Ouadjet, déesse des cobras et protectrice des pharaons, Menhit, déesse de la guerre, et Bastet, une autre déesse guerrière. Néanmoins, elles adoptent toutes dans un premier temps les traits de puissants félins, comme le lion ou le guépard.

Le rôle de ces déesses évolue toutefois au fil du temps pour refléter les transformations de la société et des croyances égyptiennes. Par exemple, Bastet devient progressivement plus douce, associée à la maison et à la maternité, tandis que Tefnut devient la personnification de l’équilibre et de la tempérance. Cette évolution reflète le passage d’une époque marquée par la guerre à une période de paix et de stabilité.

Alors que la société égyptienne évolue, le rôle du chat aussi. À partir d’environ 1500 avant J.-C., il devient davantage présent dans l’art ainsi que dans les cultes. Il commence ainsi peu à peu à prêter ses traits à plusieurs déesses félines, dont Bastet.

Bastet commence à être représentée avec une tête de chat à partir de la troisième période intermédiaire, qui s’étend de 1069 à 945 avant J.-C. C’est un honneur d’autant plus grand pour le petit félin qu’à partir de la Basse Époque (environ 750 à 332 avant J.-C.), celle-ci devient une divinité majeure à l’échelle du pays.

Son culte semble être né dans la ville de Bubastis, aujourd’hui disparue et dont les ruines sont en grande partie recouvertes par Zagazig, qui se trouve à 90 kilomètres au nord du Caire. C’est d’ailleurs là qu’elle est le plus vénérée tout au long des différentes époques de l’Égypte antique. On y trouve notamment un sanctuaire érigé à sa gloire, et un festival en son honneur y est organisé deux fois par an.

Selon l’historien grec Hérodote (5ème siècle avant J.-C.), cette fête attire à chaque édition jusqu’à 700.000 visiteurs et figure donc parmi les plus importantes de l’Égypte antique. Elle atteint le sommet de sa popularité durant le règne de Psammétique 1er, qui vécut de 664 à 610 avant J.-C.

Néanmoins, être ainsi associé à une divinité majeure a aussi des conséquences négatives. En effet, certains chats sont élevés dans le seul but de servir d’offrandes lors de divers rituels. Ils sont alors en général sacrifiés avant leur premier anniversaire, et on les tue soit en leur brisant la nuque, soit en les asphyxiant. Cette pratique est apparemment loin d’être marginale : plus de 300.000 chats momifiés ont été découverts à Bubastis par les archéologues, et il s’agit a priori d’animaux élevés afin de servir d’offrandes.

Alors que certains chats sont élevés dans le but d’être sacrifiés, les Égyptiens voient paradoxalement d’un mauvais œil le fait de maltraiter ou de tuer un chat domestique, du moment que l’animal en question n’est pas destiné à servir d’offrande.

La maltraitance d’un chat est même peut-être susceptible de faire l’objet de sanctions sévères. Aucun document juridique ne permet d’attester que ces actes étaient effectivement punis par la loi, mais l’historien grec Diodore de Sicile (né au 1er siècle avant J.-C. et mort vers 30 avant J.-C.) affirme dans son ouvrage encyclopédique en 40 volumes Bibliothèque historique (Bibliothēkē Historikē, en grec) que tuer un chat est carrément passible de la peine de mort. Il y évoque aussi, mais sans preuve tangible, le cas d’un Romain qui à l’époque du pharaon Ptolémée II (308-246 avant J.-C.) aurait tué un chat par accident et aurait alors été lynché par la foule.

L’idée de faire du mal à un chat semble être un tel tabou chez les Égyptiens que, selon une légende, le roi Cambyse II (qui règne sur le Premier Empire perse de 530 avant J.-C. jusqu’à sa mort en 522 avant J.-C.) remporte en 525 avant J.-C. la bataille de Péluse contre eux en déployant des chats aux côtés de ses troupes. En effet, ces derniers auraient alors préféré capituler plutôt que de risquer de blesser ces animaux sacrés à leurs yeux.

Il y a forcément une part d’exagération dans ces histoires, mais elles montrent néanmoins que les Égyptiens de l’Antiquité ne sont guère enclins à faire du mal aux représentants de la gent féline.

L’arrivée des Romains en 30 avant. J.-C. n’impacte d’abord pas vraiment la place du chat dans la culture égyptienne. Il garde son rôle de chasseur de vermine et continue de prêter ses traits aux divinités locales, dont les cultes ne sont pas remis en question par les colons.

Les choses se compliquent cependant à partir du 3ème siècle après J.-C. Au siècle suivant, sous le règne de l’empereur Théodose 1er (347-395), le christianisme devient même religion d’État. Les cultes polythéistes sont alors interdits, et les temples fermés. Le chat perd alors son statut quasi divin. Il est néanmoins si bien intégré à la vie et à la culture des Égyptiens qu’il demeure un de leurs animaux préférés.

Après avoir acquis une place de choix auprès des humains dans l’Égypte antique, le chat ne tarde pas à s’aventurer bien au-delà des frontières égyptiennes. Embarqué notamment sur les navires des marchands phéniciens, grecs et étrusques, il parcourt dès le premier millénaire avant notre ère les routes maritimes de la Méditerranée puis se répand à travers tout le continent européen. L’histoire des chats en Europe n’est cependant pas un long fleuve tranquille…

Quant à l’Égypte, même si aujourd’hui il n’y est plus vénéré comme une divinité, il continue de tenir une place à part dans le cœur des habitants du pays. Présent dans les rues, les foyers et les marchés, il est à la fois compagnon fidèle, chasseur discret et symbole culturel.