L’histoire du chat en Asie est aussi ancienne et riche que celle des civilisations qui ont façonné ce vaste continent.

De fait, son évolution au sein des civilisations asiatiques témoigne non seulement de sa remarquable capacité d’adaptation, mais aussi de l’importance qu’il a su gagner au sein des us et coutumes de toutes sortes de populations locales de cette partie du monde.

Mais comment cet animal est-il parvenu en à peine quelques siècles à se répandre sur un territoire aussi étendu ? Quel rôle le commerce et la religion ont-ils joué dans cette diffusion ? Par ailleurs, occupe-t-il la même place dans toutes les cultures asiatiques, où bien y existe-t-il des différences majeures concernant le rapport de la population à la gent féline ?

Jusqu’au début du 21ème siècle, on pense que le chat a d’abord été domestiqué en Égypte et au Proche-Orient et qu’il est ensuite arrivé en Asie entre le 5ème et le 2ème siècle avant. J.-C. via les routes de la soie, un ensemble de voies commerciales alors en plein développement.

Pourtant, en 2001, des chercheurs de l’Académie des sciences de Pékin découvrent des ossements de chats datés d’environ 3500 avant J.-C dans des villages d’agriculteurs de la province de Shaanxi, dans le nord de la Chine.

Les chats sauvages (Felis silvestris) domestiqués par les Égyptiens, dont plus de 600 millions de spécimens peuplent aujourd’hui le monde, sont-ils arrivés en Asie plusieurs millénaires plus tôt qu’on ne le croit, ou bien les agriculteurs de la Chine ancestrale ont-ils domestiqué une autre espèce de chat ?

Pour le savoir, des scientifiques français et chinois ont analysé ensemble ces restes. Ils ont découvert que les animaux en question étaient en réalité des chats-léopards (aussi appelés Chats du Bengale), une petite espèce de chat sauvage encore aujourd’hui très présente en Asie.

Cette découverte laisse donc penser qu’un processus de domestication similaire à celui documenté en Égypte a eu lieu également dans cette partie du monde au quatrième millénaire avant J.-C., mais avec une autre espèce.

Pour autant, comme le reste des chats domestiques actuellement présents dans le monde, les représentants de la gent féline qu’on trouve aujourd’hui en Asie ne descendent pas du chat-léopard, mais bien du chat sauvage. Celui-ci a donc fini par progressivement supplanter son cousin après son arrivée au moins 2000 ans plus tard en provenance de l’Ouest, via les routes de la soie.

Plus communément appelé « routes de la soie », le réseau de voies commerciales reliant l’Asie et l’Europe prend son essor sous la dynastie chinoise des Hans (206 avant J.-C. à 220 après J.-C.). Il permet de renforcer les liens du Proche-Orient et de l’Europe non seulement avec la Chine, mais aussi avec l’Inde et le sud de l’Asie.

Les routes de la soie atteignent leur apogée sous la dynastie Tang, c’est-à-dire de 618 à 907 après J.-C. Cette époque est en effet marquée par une intensification des échanges commerciaux, notamment entre le monde islamique, la Chine et l’Inde. Les chats que les marchands venus d’Égypte et du Proche-Orient emmènent avec eux pour protéger leurs marchandises (ou peut-être même pour les vendre comme souriciers) se répandent alors dans toute l’Asie, y compris dans sa partie sud.

Les qualités de souricier du chat sont déjà très appréciées en Asie (surtout en Chine) il y a des siècles, et on commence même à considérer cet animal comme un véritable porte-bonheur. Il faut dire que le bouddhisme, qui est déjà à l’époque l’une des croyances les plus populaires et influentes, lui est clairement bénéfique.

Apparue en Inde vers le 5ème ou 6ème siècle avant J.-C, cette religion s’implante en Chine à partir du 1er siècle avant J.-C avant de connaître son apogée sous la dynastie Tang (618 à 907 après J.-C.). Le chat n’est pas mentionné dans ses principaux textes sacrés, mais il est et reste encore aujourd’hui apprécié tant des adeptes que de certains moines. En effet, les croyants peuvent voir dans cet animal calme et semblant parfois perdu dans une profonde méditation un véritable symbole de sagesse et de sérénité. Une partie d’entre eux vont même jusqu’à supposer que certains chats ont atteint en quelque sorte la paix intérieure à laquelle ils aspirent eux-mêmes.

Le respect qu’ils vouent à cet animal incite même certains moines bouddhistes à en adopter (de façon informelle toutefois, car c’est un peu contradictoire avec le détachement matériel que prône cette religion). Comme dans les monastères chrétiens en Occident, des chats servent donc à protéger les textes sacrés contre les rongeurs.

Par l’intermédiaire de religieux qui en emmènent avec eux lorsqu’ils sont missionnés, le bouddhisme, dont l’expansion en Asie s’intensifie à partir du 3ème siècle après J.-C., devint alors un vecteur de diffusion des chats sur ce continent, au même titre que les marchands arpentant les routes de la soie. Il contribue ainsi à leur implantation dans de nouveaux territoires - en particulier l’Asie du Sud-Est et l’archipel du Japon.

C’est en partie grâce à des moines bouddhistes qu’à partir du 3ème siècle avant J.-C. les chats partent à la conquête de l’Asie du Sud-Est. En effet, l’empereur indien Ashoka (né vers 304 avant J.-C. et mort en 232 avant J.-C) décide au cours de son règne d’envoyer vers la péninsule indochinoise (comprenant ce qui est aujourd’hui le Myanmar, le Laos, la Thaïlande, le Vietnam et le Cambodge) et le Sri Lanka des missionnaires, avec pour mission de diffuser leur religion dans cette partie du monde.

Une fois le bouddhisme bien implanté au sein des populations locales, les moines ne sont plus les seuls à tenir les chats en haute estime. En effet, comme cette religion prône le respect des animaux, les habitants veillent eux aussi à bien les traiter.

Cela continue d’être globalement le cas de nos jours, mais il convient de souligner que les chats ne bénéficient jamais du même statut que certains animaux qui y sont carrément vénérés – notamment les éléphants.

Comme un peu partout ailleurs sur le continent, le commerce joue lui aussi un rôle dans la diffusion des chats en Asie du Sud-Est : non seulement par voie terrestre, mais aussi par voie maritime.

En effet, à partir du 7ème siècle, les échanges commerciaux entre les divers royaumes d’Asie du Sud-Est et la Chine s’intensifient grâce à l’essor des routes maritimes. Des représentants de la gent féline sont alors fréquemment embarqués sur les navires marchands pour y jouer leur éternel rôle de souricier.

Fondé en 1350 par le roi Ramathibodi 1er (1314-1369), le royaume de Siam, renommé Thaïlande en 1939, est également fortement influencé par le bouddhisme. Son relatif isolement culturel par rapport aux autres pays d’Asie du Sud-Est ainsi que le rôle central de la monarchie dans les traditions y façonnent des croyances distinctes. On y accorde ainsi une signification religieuse à certains animaux - notamment aux chats, ce qui explique en grande partie le respect que la population leur témoigne.

En particulier, le Wichien Maat (aussi appelé chat Thaï), une race originaire du pays, est très apprécié par les élites - et ce d’ailleurs dès la fondation du royaume. Il faut dire que cet ancêtre du Siamois Moderne est considéré comme un protecteur spirituel – d’où sa présence à la cour ainsi que dans certains temples. De façon plus prosaïque, il protège aussi bien entendu ces endroits contre la vermine.

Les arts thaïlandais comportent d’ailleurs diverses références à l’intérêt suscité par le Wichien Maat et les chats de façon générale, ainsi qu’aux croyances les concernant. La plus connue est le Tamra Maew (« traité sur les chats », en thaï), un manuscrit anonyme datant de la période Ayutthaya (1351-1767) qui présente des illustrations et des descriptions poétiques des races censées porter chance. Le Wichien Maat y figure bel et bien, tout comme d’autres plus méconnues - notamment le Korat, le Konja et le Suphalak.

Il convient toutefois de souligner que contrairement à ce qu’on peut croire dans les pays occidentaux, le Wichien Maat n’est ni vénéré ni particulièrement plébiscité par le roi lui-même. En 1901, les membres du Siamese Cat Club, le club de race britannique du Siamois, sont ainsi surpris en demandant à l’ambassade du royaume en Grande-Bretagne quel est le chat favori du roi de se voir rétorquer que celui-ci n’a aucune préférence en la matière et que, contrairement aux rumeurs diffusées en Europe, il n’existe aucun soi-disant « chat royal de Siam ».

Les chats arrivent au Japon au 6ème siècle : probablement vers 552, accompagnant des moines bouddhistes du royaume de Baekje (situé dans l’actuelle péninsule de Corée) qui y sont envoyés par le roi Seong (qui serait né vers 504 et mort en 554), grand adepte de cette religion, pour tenter de convaincre l’empereur Kinmei (509-571) d’accepter ce culte sur ses terres.

Il leur faut cependant très longtemps pour parvenir à conquérir le cœur des Japonais. En effet, jusqu’au 8ème siècle, leur présence dans l’Empire du Soleil Levant se cantonne essentiellement aux temples bouddhistes, dont ils protègent les textes sacrés.

Probablement à partir du 9ème siècle voire un peu avant, les chats finissent par s’attirer la curiosité de la cour impériale japonaise.

L’empereur Uda (867-931) est ainsi le premier détenteur du trône du chrysanthème à mentionner dans son journal personnel avoir fait l’acquisition d’un représentant de la gent féline. Il y explique en effet avoir adopté un chat noir fascinant, sans toutefois expliquer comment il l’a obtenu.

D’autres empereurs lui emboitent le pas, parmi lesquels Ichijō (980-1011). Âgé de six ans seulement au moment de son accession au trône en 986, il est tellement fasciné par la chatte blanche qu’on lui offre à cette époque qu’il la nomme Myōbu No Omoto, ce qui signifie « dame d’honneur de la cour impériale ». Il lui octroie d’ailleurs ce statut honorifique et ordonne que plusieurs courtisanes prennent soin d’elle, comme le rapporte l’autrice Sei Shōnagon (née vers 966, et décédée après 1025) dans son ouvrage Notes de chevet (Makura no Sōshi, en version originale) : elle y décrit les us et coutumes de la cour impériale japonaise, où elle est elle-même dame de compagnie durant les années 990.

À partir du 9ème siècle, les chats exercent une certaine fascination sur une partie de la noblesse japonaise. Toutefois, celle-ci n’est globalement pas partagée par le reste de la population : beaucoup le considèrent plutôt comme envahissant, voire franchement étrange.

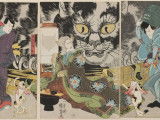

À partir de l’époque Kamakura (1185-1333), on se met à en croiser de plus en plus tant dans les villes que dans les campagnes. Des légendes négatives à leur sujet commencent alors à voir le jour. C’est ainsi par exemple qu’au 13ème siècle, le poète Fujiware no Teika (1162-1241) évoque dans son journal intime Meigetsuki une créature malveillante à tête de chat, rôdant dans les montagnes et se nourrissant de chair humaine : le Nekometa.

Ce type de mythes semble être resté relativement confidentiel, ou du moins peu documenté, jusqu’au début de l’époque Edo (1603-1868). Celle-ci est notamment marquée par un véritable essor de l’industrie textile, pour laquelle l’élevage de vers à soie est vital. Or, les chats sont particulièrement utiles pour protéger ces derniers contre les rongeurs. Des décrets sont donc passés pour interdire leur commerce, ainsi que les entraves à leur libre circulation. Il devint par exemple interdit dans certaines villes d’en garder un enfermé chez soi. Ces dispositions favorisent la multiplication des chats errants, ce qui impacte négativement la perception de la gent féline dans son ensemble et renforce les superstitions négatives à son égard.

En particulier, la légende du Nekometa revient alors en force, mais avec quelques modifications à la clef. En effet, ce monstre n’est alors plus uniquement un chat malveillant rôdant dans les montagnes : il peut également se transformer en vieille femme pour mieux tromper ses victimes. Pire encore, on se met à raconter que n’importe quel vieux chat domestique court le risque de se transformer en Nekometa.

D’autres monstres à l’apparence de chats s’imposent également dans l’imaginaire collectif. L’un des plus connus est le Bakeneko, un esprit maléfique capable notamment de manipuler le feu et de se déplacer sur ses pattes arrière. On pense qu’il est également capable de prendre l’apparence d’une de ses victimes après avoir dévoré son cadavre.

Évidemment, toutes ces croyances et superstitions n’incitent pas vraiment à adopter un chat...

En 1868, la chute de la dynastie des shoguns Tokugawa (après plus de deux siècles et demi de règne) et la restauration de l’Empereur marquent un tournant majeur dans l’histoire du Japon. En particulier, alors que le shogunat est caractérisé notamment par une politique très isolationniste, l’empereur Meiji (1852-1912) décide au contraire d’ouvrir son pays à l’Occident et de multiplier les échanges de toutes natures.

Ces changements affectent aussi fortement l’image et la place des chats dans l’archipel. En effet, parmi les nouvelles idées qui y émergent alors figure celle de posséder un animal domestique – par exemple un chat.

C’est également pendant l’ère Meiji qu’une drôle de figurine commence à se répandre dans le pays : le Maneki neko. Mentionné pour la première fois en 1852 dans Bukō Nenpyō, le journal de l’écrivain Saitō Gesshin (1804-1878), ce chat blanc assis et levant la patte droite s’impose très vite comme un porte-bonheur. Que ce soit dans les restaurants et les magasins ou dans les temples bouddhistes et les sanctuaires shinto, on voit se multiplier les figurines de maneki neko, généralement réalisées en céramique ou en porcelaine.

Après avoir fait son apparition au Japon dans la seconde moitié du 19ème siècle, le Maneki neko commence à s’exporter en Chine au début du 20ème. Il faut toutefois attendre les années 1980 et l’ouverture de l’empire du Milieu aux influences étrangères pour qu’il s’impose vraiment dans les commerces et les restaurants, où il est supposé apporter non seulement la chance (comme au Japon), mais aussi et surtout la richesse.

De nos jours, cette figurine n’est pas seulement devenue un symbole du soft power japonais dans le monde entier : c’est également un des symboles de la culture asiatique les plus répandus sur la planète. Il rappelle l’excellente réputation dont les chats continuent de jouir en Asie.

Des villages agricoles de l’Antiquité chinoise aux temples du royaume de Siam, en passant par les palais impériaux japonais ou les navires des marchands sillonnant les routes de la soie, le chat a su s’imposer un peu partout en Asie dans des contextes culturels, religieux et économiques très différents. Que ce soit en tant que protecteur des récoltes, symbole spirituel, compagnon des lettrés ou encore porte-bonheur universel, il s’est fondu dans les traditions du continent tout en conservant son mystère et son indépendance.

Ainsi, même s’il n’y a pas atteint le statut quasi divin du chat dans l’Égypte antique, il y a assurément bénéficié d’un traitement bien plus favorable que celui observé de l’Antiquité jusqu’à l’époque moderne en Europe, où il était associé à diverses superstitions négatives et même parfois persécuté.

Riche et complexe, son histoire en Asie révèle tout à la fois les liens profonds qu’il a su tisser avec le genre humain et sa capacité à transcender les frontières, les croyances et les époques. Aujourd’hui encore, il incarne une figure familière, respectée et souvent admirée – preuve que les peuples de la région ont su faire de ce petit félin bien plus qu’un simple chasseur de souris : un véritable acteur de leurs patrimoines culturels.