Les amoureux fervents et les savants austères

Aiment également, dans leur mûre saison,

Les chats puissants et doux, orgueil de la maison,

Qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires.

Amis de la science et de la volupté,

Ils cherchent le silence et l’horreur des ténèbres ;

L’Érèbe les eût pris pour ses coursiers funèbres,

S’ils pouvaient au servage incliner leur fierté.

Ils prennent en songeant les nobles attitudes

Des grands sphinx allongés au fond des solitudes,

Qui semblent s’endormir dans un rêve sans fin ;

Leurs reins féconds sont pleins d’étincelles magiques,

Et des parcelles d’or, ainsi qu’un sable fin,

Étoilent vaguement leurs prunelles mystiques.

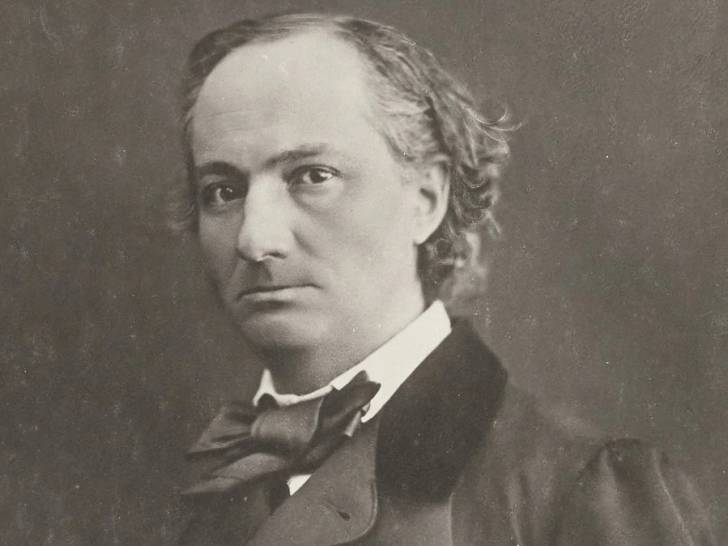

Avec son recueil de poèmes Les fleurs du mal (1857), le poète français Charles-Pierre Baudelaire (1821-1867) scandalise la société conformiste de l’époque. Son ouvrage est censuré et l’auteur condamné à payer une amende, sous prétexte qu’il aborde crûment les sentiments humains face au péché et au mal, allant jusqu’à trouver de la beauté et du plaisir dans les péchés les plus condamnables. Rien de tel en effet que l’interdit pour attiser les fantasmes les plus fous…

Il ose même y chercher à atteindre un idéal au moyen de correspondants mystiques tels que les chats. En effet, au sein d’un poème intitulé « Les chats », ceux-ci font preuve d'une ambivalence étonnante, se faisant chérir tant des amoureux que des savants. D’abord simples animaux domestiques, ils deviennent rapidement messagers de l’au-delà sous les traits de sphinx ou de potentiels coursiers pour Erèbe, le dieu des enfers et des ténèbres de la mythologie grecque.

Si les petits félins avaient pris ce dernier comme maître, acceptant l’inacceptable servitude et allant ainsi aux antipodes de leur légendaire esprit d’indépendance, nul doute qu’Erèbe aurait utilisé ces serviteurs de manière machiavélique.

Le poète illustre merveilleusement son attrait vers le mal et la beauté qu’il y trouve ; le dieu ténébreux représenterait un idéal à atteindre, étant même accompagné des félins dont il proclame la beauté au début du poème. En liant si étroitement le mal et la beauté, Beaudelaire rappelle ici son anticonformisme et son désir de « désataniser » le péché tel que la société le percevait alors…