Les chats aussi souffrent de démence. Le saviez-vous ?

Le nôtre en souffrait. Pas le noir, assez intelligent

pour jouer au névrosé et échapper au vétérinaire.

L’autre, le manchon fourrure, la petite peluche.

Elle se tortillait sur le trottoir

pour des piétons rencontrés par hasard, caressant

leurs pantalons, mais pas quand elle a commencé à perdre

ce qui aurait pu être son esprit. La nuit, elle rôdait

dans la cuisine, mangeant un morceau

de tomate par-ci, une pêche mûre par-là,

une croustille, une poire ramollie.

C’est ce que je suis censée manger ?

Je suppose que non. Mais quoi ? Mais où ?

Puis elle montait l’escalier, les pattes comme des papillons de nuit,

avec des yeux de chouette, gémissant

comme un petit train à vapeur poilu : O-woui ! O-woui !

Tellement perdue et désorientée. O, qui ?

Griffant à la porte de la chambre

qui lui est résolument fermée. Laissez-moi entrer,

prenez-moi, dites-moi qui j’étais.

Inutile. Pas de ronronnement. Pas de contentement. Allez ouste

dans la grotte obscure de la salle à manger,

puis dedans, puis dehors, désemparée.

Et quand j’en serai là, recouverte de fourrure, me mettant à hurler,

grattant aux portes de vos oreilles :

peu importe qui je prétends être

ou combien je vous aime,

tournez la clé. Barrez la fenêtre

La femme de lettres canadienne Margaret Atwood (née en 1939) fut longtemps connue principalement pour ses romans de science-fiction et d’anticipation portant sur des thématiques encore d’actualité aujourd’hui : la condition féminine, les épidémies, l’écologie... Le succès de l’adaptation de son roman publié en 1985, La Servante Ecarlate (The Handmaid’s Tale), en une série télévisée éponyme diffusée entre 2017 et 2025, entraîna un intérêt accru pour l’ensemble de ses écrits - y compris ceux n’appartenant pas aux genres auxquels elle doit initialement sa notoriété.

Son travail de poète, qu’elle poursuit pourtant depuis le début de sa carrière littéraire dans les années 60, demeure néanmoins beaucoup moins connu du grand public. C’est d’autant plus vrai en ce qui concerne les francophones, car parmi la quinzaine de recueils de poèmes dont elle est l’autrice, moins de la moitié ont été traduits en français – qui plus est avec un tirage limité. Ce n’est qu’à partir de 2020 et à la sortie de l’anthologie Laisse-moi te dire, uniquement publiée en français et qui rassemble des poèmes de jeunesse parus à l’origine dans différents recueils, que les lecteurs francophones peuvent vraiment découvrir cette facette de son œuvre.

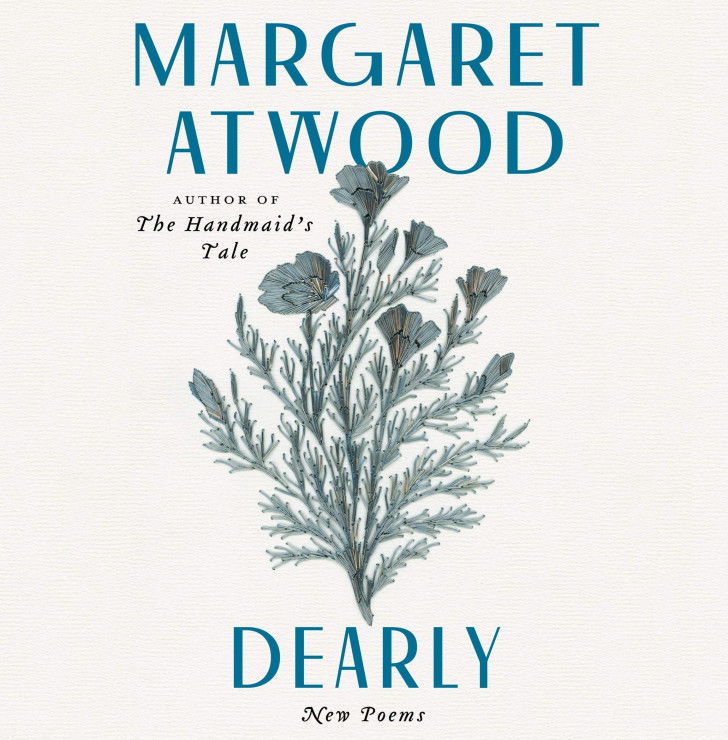

La même année, Atwood publie un nouveau recueil baptisé Dearly: New Poems, qui a pour sa part les honneurs d’une traduction dans la langue de Molière deux ans plus tard, sous le titre Poèmes tardifs. C’est dans cet ouvrage que figure « Chat Fantôme » (« Ghost Cat », en version originale), un texte qui aborde un sujet peu exploré dans la poésie, et même dans la littérature en général : la démence chez les animaux.

L’autrice y présente les comportements inhabituels de son chat, dont les capacités cognitives se sont dégradées avec l’âge. Comme n’importe quel humain souffrant du même mal, le petit félin se retrouve alors confronté à la perte de son identité.

« Chat Fantôme » n’est pas un poème sur les chats en tant qu’espèce : Atwood n’entend pas y énoncer des vérités générales à leur sujet, comme c’est très souvent le cas dans les poèmes avec des animaux. Au contraire, elle s’intéresse ici à ce qui fait la singularité de son propre compagnon, pour mieux le présenter comme un être unique ayant sa personnalité propre.