Le chat n’est pas plus présent dans le Nouveau Testament qu’il ne l’est dans l’Ancien. Il faut dire qu’à ses débuts, à l’inverse de nombreux autres cultes de l’Antiquité, le christianisme ne s’intéressait guère au rapport entre l’Homme et la nature. Les animaux n’étaient pas particulièrement considérés comme sacrés, et il fallut attendre la fin du 19ème siècle pour que la question de l’immortalité de leur âme ainsi que de leur devenir après la mort ne soit soulevée par les théologiens.

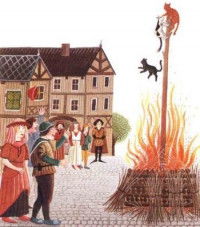

Au cours de l’histoire longue et compliquée que le chat entretint avec la religion chrétienne, il fut l’objet de toutes sortes de superstitions. Comme il était impliqué dans certains rituels païens dans l’Europe du Moyen Âge, il fut alors parfois considéré par les hautes autorités chrétiennes comme un être diabolique.

En 1233, le pape Grégoire IX (né entre 1145 et 1170, mort en 1241) publia ainsi une bulle pontificale intitulée Vox in Rama dans laquelle il condamna le luciférisme, un courant philosophique présent en Allemagne, et appela à mener une croisade contre ce mouvement qu’il considérait comme satanique. Le texte décrit notamment le rite d’initiation de la secte : ses membres se retrouvent pour un repas devant la statue d’un chat noir, qui prend vie une fois le repas terminé et se met à avancer à reculons avant que le chef du culte ne vienne l’embrasser sur le derrière.

À partir de la deuxième pandémie de peste noire en Europe (1348-1352), le chat fut encore davantage victime de superstitions, car l’Église l’accusa d’être un agent de Satan propageant cette maladie.

Un siècle plus tard, il continua d’être dépeint par l’Église comme une créature maléfique, cette fois dans le cadre de la chasse aux sorcières. Il était alors fréquemment présent dans les iconographies censées représenter ces dernières.

Paradoxalement, malgré ce contexte très défavorable, cet animal était au Moyen Âge apprécié du bas clergé, qui l’employait fréquemment pour repousser les rats et protéger de précieux manuscrits.

Le développement des savoirs, la sensibilisation de la population aux souffrances animales et son adoption comme compagnon domestique finirent cependant par avoir raison de ces superstitions.

Ainsi, le chat est aujourd’hui un animal de compagnie parfaitement accepté par l’Église et présent dans de nombreux foyers chrétiens. D’ailleurs, dans son encyclique Laudato Si publiée en 2015, le pape François (né en 1936), rappela aux fidèles qu’il était de leur devoir de protéger tous les animaux contre les maltraitances. Il y affirma notamment que « la Bible ne donne pas lieu à un anthropocentrisme despotique qui se désintéresserait des autres créatures ».

Pour autant, l’Église continue d’affirmer officiellement que les animaux n’ont pas d’âme. Certains papes de l’ère moderne ont toutefois exprimé leur désaccord avec cette doctrine ; c'est le cas notamment de Benoît XVI (1927-2022) et François (né en 1936).

Dans son encyclique Laudato Si, ce dernier déclara d'ailleurs que « la fin ultime des autres créatures, ce n’est pas nous. Mais elles avancent toutes, avec nous et par nous, jusqu’au terme commun qui est Dieu, dans une plénitude transcendante où le Christ ressuscité embrasse et illumine tout ; car l’être humain, doué d’intelligence et d’amour, attiré par la plénitude du Christ, est appelé à reconduire toutes les créatures à leur créateur ». Un propos qui laisse à penser qu’à ses yeux les animaux, notamment les chats, sont eux aussi connectés à Dieu.